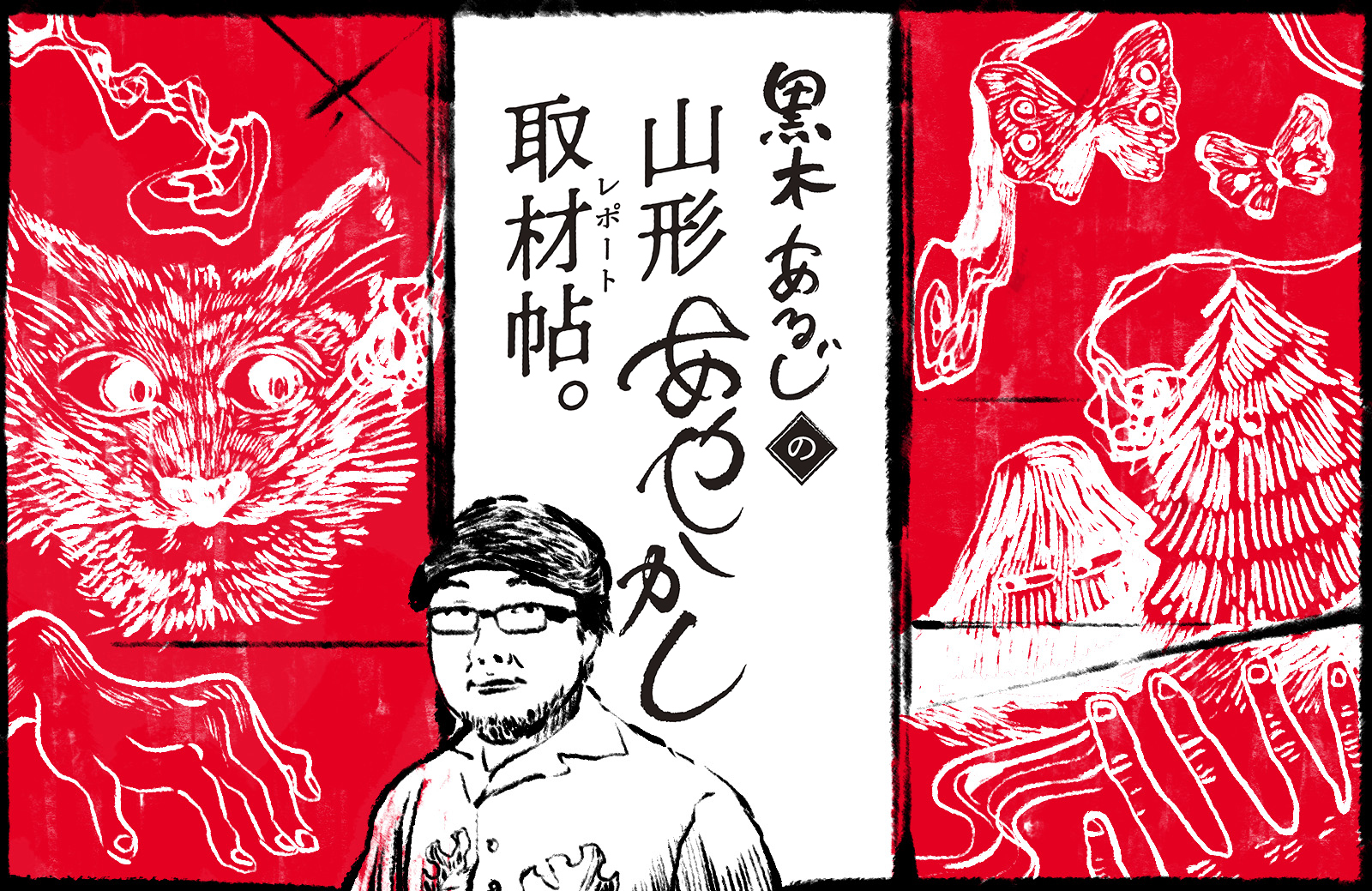

だれかの散文|黒木あるじの山形あやかし取材帖

山形の怪──と聞けば、多くは出羽三山などに関連した修験道がらみか、あるいは菩薩や地蔵が登場する仏教譚ばかりと思われがちである。だが、必ずしも仏教や修験道、あるいは神道に関連したものばかりではない。西洋で広く信仰されている、あの基督教にちなんだ話も少なくないのである。

ご存じのとおり、江戸時代は基督教が禁教とされていた。しかし出羽米沢藩主の上杉景勝は基督教に寛容であったことから、置賜地方には信者が多くの信者が流れこんだのだという。しかし二代目・上杉定勝の時代を迎えると徐々に弾圧が厳しくなり、寛永5年には米沢藩家臣の甘粕右衛門一族をはじめ数多くのキリシタンが処刑されるまでになったのである。

それゆえ、キリシタンにまつわる怪異譚も多い。たとえば真室川町には「殺された基督教の娘が番楽を舞っている青年に憑依した」との伝承がある(ちなみに、このとき斬りつけられた石は現在も「お化け石」の名前で町内に安置されている)。また、山形市門伝にある皆竜寺は「本堂脇の書院で寝ると枕の向きが変わる」との話が伝わっていた。同寺はキリシタンの異人を供養するため移築したとされており、建立前は「異人の墓前を横切るとかならず落馬する」との言い伝えがあった。明治時代に書院の床下を掘ったところ巨大な頭蓋骨が出てきたが、これを納骨堂におさめてからは枕返しの怪が起きなくなったそうだ。これもある意味「キリシタンの怪」と言えるだろう。

迫害と弾圧のなかで誕生した異教の怪異。分断が叫ばれる今だからこそ、もう一度目を向ける必要があるのではないか。そんな思いで、三話を紹介したいと思う。

第壱話

まずは、隠れキリシタン悲劇の地・置賜地方に伝わるこんな物語から。《》で括られた箇所が要約部分、最後の()内が引用した文献になる。

《小国町にいた三須佐左衛門という侍の話である。あるとき、二十歳になる彼の息子が近くの山へと釣りに出かけた。すると、いざ水面へ糸を垂らそうとした彼のもとへ何処からともなく汚れた身なりの男がやってきて「釣りの仕方を教えてやる」と言うではないか。あまりの汚い身なりに息子は半信半疑であったが、しぶしぶ男の言ったとおりに竿を振るなり、面白いように魚が食いついてくる。その釣れ方たるや尋常ではなく、さながら魔法のようである。先ほどの懐疑などなかったように息子がたいそう喜んでいると、謎の男はすっかり気分を良くしたようで、ほかにも「酒を水にする術」など、不思議な術をさまざま教えてくれた。

その夜──佐左衛門が帰宅すると、屋敷の庭が水浸しになっている。いったいこれは何事かと息子に聞けば「昼間に男から習った術で、海水を庭に呼びだした」と、嬉しそうに今日あった出来事を語って聞かせた。なるほど、これは切支丹の幻術に違いない。そう悟った佐左衛門──その場で息子を斬り殺してしまったそうである。》(『小国郷の伝説集』小国高等学校郷土史研究部)

最後の一行で思わず「えっ」と声が漏れてしまう。幻術を会得したからといって、そんな簡単に我が子を殺す必要はないではないか──なんとも理解に苦しんでしまう結末だ。そもそも謎の男は、みずからキリシタンだと名乗っていないのだ。佐左衛門が勝手に思いこんだだけなのだ。なんとも理不尽な、そして如何に基督教が迫害されていたか実感する話ではないか。

『小国郷の伝説集』は、小国高等学校郷土史研究部が昭和中期に制作した文集である。地名の謂れや伝承などが丁寧にまとめられており、高校生が作ったとは思えないほどクオリティが高い。ちなみにこの時期、県内各地で郷土の歴史を探る試みがなされていたようで、高畠町や寒河江市の高校も同様の冊子を刊行している。それぞれの書きぶりや視点を比べてみるのも、なかなか面白い。

第弐話

実は小国町、その成り立ちから基督教が登場するというなかなか変わった自治体である。しかも、キリシタンの恨みを晴らすのは昔話で知られた、あの獣なのだ。

《小国町金目川の上流に、孫右衛門という独り身の男が住んでいた。孫右衛門はわずかな田畑を耕しながら、狩りの際に捕まえた狢を飼いながら暮らしていたという。ところがあるとき、彼の生活を妬んだ何者かが「孫右衛門はキリシタンだ」と訴えた。孫右衛門は捕まり磔刑に処せられたが、死のまぎわ「狢が村を滅ぼすだろう」と言いのこして絶命したのである。

すると果たしてその秋、狢の大群が村を襲って作物を荒らし、さらには村で飼っている鶏や牛馬など家畜を食い殺してしまった。人々は「死んだ孫右衛門が南蛮バテレン(キリシタンのこと)の妖術で狢を操っているのだ」と噂して恐れ、雪がちらつくころには大半の者が村を去ってしまった。

さて──翌春のこと、村を通りかかった行者がバテレン狢の話を聞いて、悪霊退治の祈祷をおこなった。すると満願の夜、焚いていた護摩の炎がひときわ燃えあがるや、巨大な火の玉となって山へ飛んでいった。翌朝、村人が山菜採りに山へ行ってみると、そこには何百もの狢が焼けただれ、死んでいたそうである。(畠山弘『山形県怪談百話』)

キリシタンの冤罪で処刑される村人というのも壮絶だが、その怨念が狢(この場合はタヌキかアナグマだろうか)を使役して村を壊滅に追いこむという展開には驚いてしまう。おまけに最後は修験者の法術によって、人類は狢に打ち勝つのである。「どんなスペクタクル映画だよ」とツッコミたくなるが、それほどまでにキリシタンが忌むべき存在とされていたことの証左でもある。

ちなみに民俗誌『あしなか』の「羽前金目の伝承」に載る話は、『山形県怪談百話』とずいぶん様相が異なる。孫右衛門は金目地区に落ちのびてきた平家の末裔で、狢の害に困っていた村人を助けるため三日三晩のあいだ神に祈り、とうとう狢を皆殺しにしてしまうのだ。冤罪で磔になったり神通力で獣を倒したりと孫右衛門もなかなか忙しい。

ちなみに、孫右衛門の力で死んだ狢の群れは沢へと流れつき、水を毒に変えたとの話も残っている。もしや金目周辺には鉱毒の流れる泉があり、「この水を飲むなかれ」との口伝に数多の伝承が付加されたのではなかろうか。いやはや、楽しい妄想は尽きない。

第参話

最後は、基督教ではないものの非常にユニークな妖術使いを紹介しておこう。名前も、性格も、なにより使う術がユーモラスな妖術使いなのである。

《鶴岡市羽黒町の手向に、トチナンピーという名前の妖術使いが住んでいた。あるときトチナンピーが往来を歩いていると、茅を葺くため屋根にのぼっていた男たちが口をそろえて「いくらお前でも日中は術が使えまい」と小馬鹿にした。トチナンピーはそしらぬ顔で通りすぎてから、こっそり妖術をかけた。そのため男たちはどこまでも軒が続いている錯覚に陥り、足場を踏みはずしてひとり残らず転落してしまったという。

また、ある冬ひとりの妖術使いが術くらべに挑みにトチナンピー宅を訪ねてきた。トチナンピーが「我が家は薪にも事欠くありさまで、相手をする余裕はない」と告げるや、妖術使いは「それなら心配するな」と自分の脛を刃物で削って炉へ焼べはじめた。ところがそれこそが彼の妖術で、焼べていたのはトチナンピーの機織だった。

翌朝になって妖術使いがいとまを告げると、トチナンピーは「こいつに乗っていけ」と一頭の馬を差しだした。「術にかけられたのも知らずにお人好しな男だ」と笑いながら馬に乗っていた妖術使い、通りすがりの者が自分を笑っていることに気がついた。見れば、またがっているのは脚立ではないか。いつのまにかトチナンピーの妖術で復讐されていたのである。(『羽黒山二百話』戸川安章)

「トチナンピー」とは、どのような漢字をあてるのだろう。まったく想像がつかない。おまけに大工を屋根から落とすわ、妖術使いを脚立に乗せて帰すわとやりたい放題である。手向に住んでいたということは、羽黒修験であると考えて間違いはなさそうだ。羽黒山には金光坊や円光坊など有名な大天狗が数多く暮らしていたとされる。トチナンピーも天狗の弟子だったのだろうか。おなじ妖術を使う者でも、当時隆盛をほこっていた羽黒修験と禁教の基督教では、扱いに雲泥の差があるという点は見逃せない。たかが伝承、単なる昔話と笑い飛ばすことなく、その奥にある歴史や文化にも目をくばらなくてはと自戒するばかりだ。

『羽黒山二百話』も、本コラムのレギュラーメンバーたる一冊である。数々の不思議な話の裏には、明治維新や神仏分離に振り回された羽黒山の姿が垣間見える。羽黒山神社を参詣する際は、ガイドブックがわりに持参してみるのも一興かもしれない。

黒木あるじ

怪談作家。1976年青森県弘前市生まれ。東北芸術工科大学卒。池上冬樹世話役の「小説家(ライター)になろう」講座出身。2009年、『おまもり』で第7回ビーケーワン怪談大賞・佳作を受賞。同年『ささやき』で第1回『幽』怪談実話コンテストブンまわし賞を受賞し、2010年に『震(ふるえ)』でデビュー。