New Article

-

チマタの話題

つながりを彩る、山形発信のアートと食のフェスティバル『IRODORI』

-

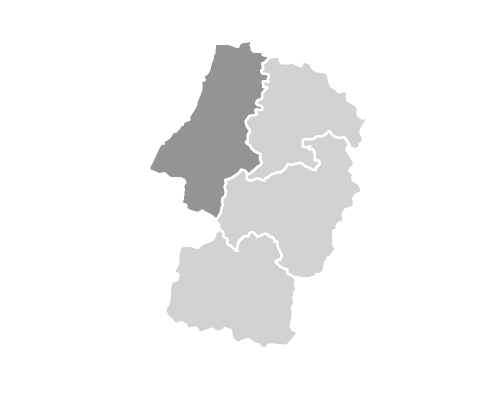

特集|庄内地方

品質本位の姿勢は変わらず。遊佐から世界へ、上質なウイスキーを

-

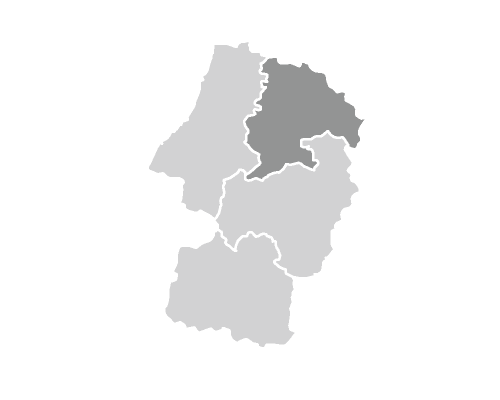

特集|村山地方

時代によってお酒の好みは変遷しているらしいが。では山形は?

-

Magazine

gatta! 2024年5月号 令和の時代のナイスなお酒

-

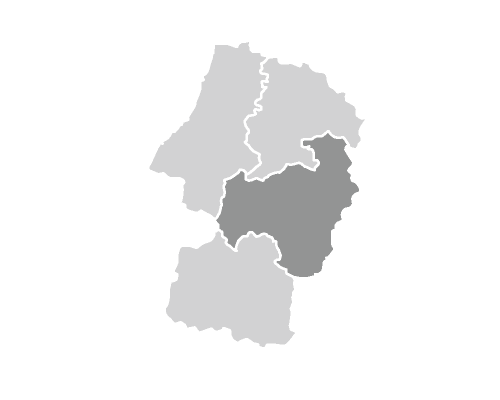

特集|村山地方

あなたにとって山形とは?在住作家にきいてみた

-

Magazine

gatta! 2024年4月号 在住作家にきいてみた

Magazine

gatta! 2024年5月号 vol.235

令和の時代のナイスなお酒

食の宝庫と言われる山形だが、農産物や郷土料理に限らず、日本酒やワインも県内外の通たちを唸らせ続けている。近年、動向が変わりつつある山形のお酒を見つめ直す。

Popular

News

Advertising

広告掲載のご案内

お客様の持ち味や本質を「正しく伝える」ための、取材と編纂を軸とした広告制作。また、ウエブ記事掲載やソーシャルネットワーキングサービス配信、動画制作・配信などを、誌面広告とともに連動するコンテンツ制作も手がけております。

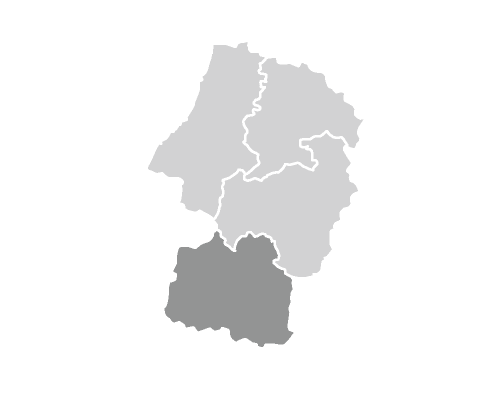

庄内地方

庄内地方 最上地方

最上地方 村山地方

村山地方 置賜地方

置賜地方