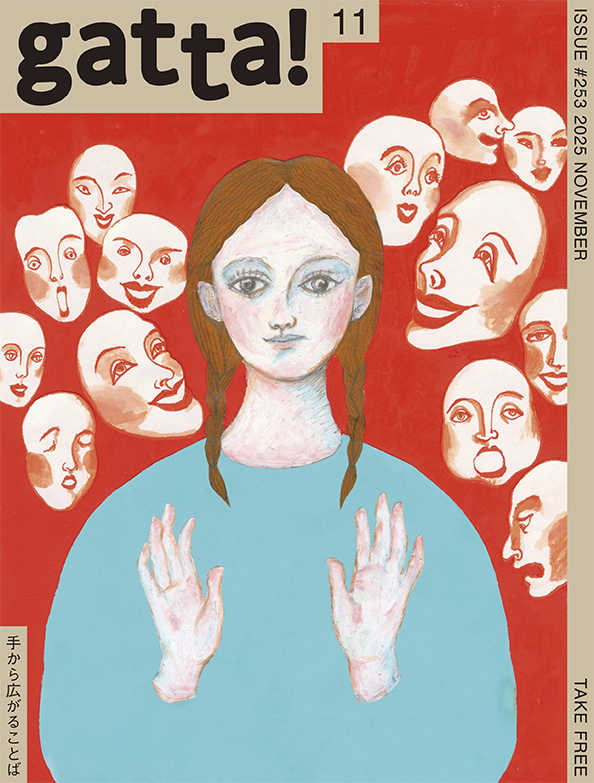

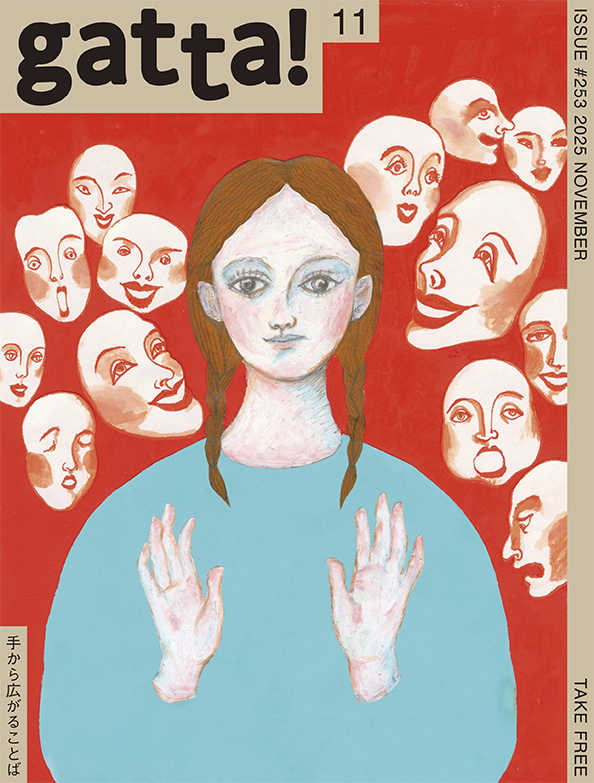

2025年11月号(253号)

特集|手から広がることば

山形県内全域

手指の形や位置、表情も活用してコミュニケーションをとる言語・手話。手話の普及と文化の保存を目的とした「手話施策推進法」という国の法律が9月23日に制定されたことや、今年11月には聴覚障がい者のオリンピック「デフリンピック」が日本で初めて開催されることもあり、手話言語の広がりや聴覚障がい者の生活文化に対する関心が高まっています。

日本では初となる手話に関する法律が制定

おもに聴覚に障がいのある人がコミュニケーションで使う言語「手話」。近年は、首長の会見に手話通訳がついたり、テレビドラマや映画の題材になったりするなど、当事者でなくとも目にする機会は増えている。今年6月には、手話の普及と文化の保存を目的とした手話施策推進法が制定された。厚生労働省によると、日本で手話に関する法律が制定されたのは初めてだという。山形県内でも、2017(平成29)年の山形県を皮切りに、2021年には中山町と新庄市で手話言語条例が制定されるなど広がりを見せている。

手話の意義、明確に県内でも広がり期待

山形県聴覚障害者協会の丹野会長は「法制定により手話が重要な意思疎通の手段として明確に位置付けられた意義は大きく、自治体への広がりも期待」と話す。本特集では、手話の役割と社会的意義について考える。

gatta! 2025年11月号

特集|手から広がることば

gatta! 2025年10月号

特集|手から広がることば

(Visited 37 times, 1 visits today)