New Article

-

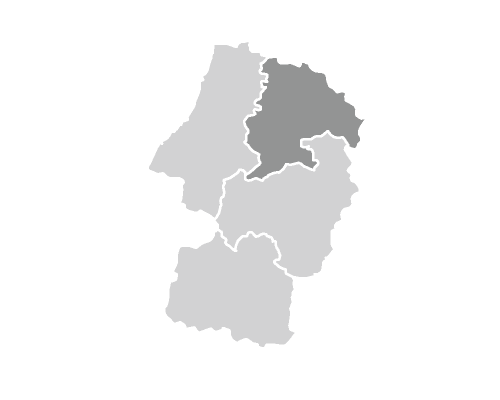

特集|最上地方

訪問先でかけられる言葉やもてなしに、真室川の人の温かさを実感。

-

特集|最上地方

ローカル駅おさんぽ旅(真室川駅編、赤湯駅編)

-

Magazine

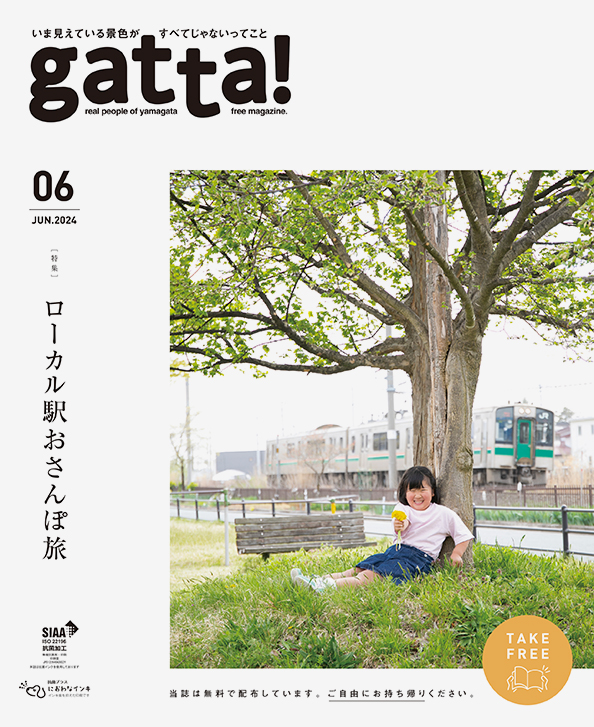

gatta! 2024年6月号 ローカル駅おさんぽ旅

-

チマタの話題

つながりを彩る、山形発信のアートと食のフェスティバル『IRODORI』

-

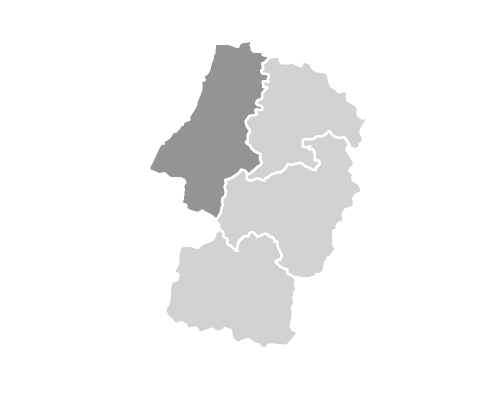

特集|庄内地方

品質本位の姿勢は変わらず。遊佐から世界へ、上質なウイスキーを

-

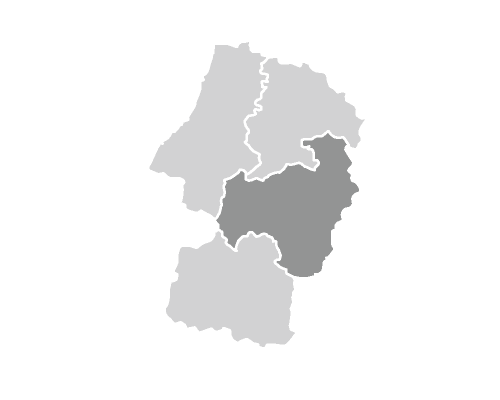

特集|村山地方

時代によってお酒の好みは変遷しているらしいが。では山形は?

Magazine

gatta! 2024年6月号 vol.236

ローカル駅おさんぽ旅

昨年秋にお届けした路線旅特集が好評だったので、お出かけシーズンまっ只中に第2弾を決行。今回は電車だから叶う“ほろ酔い”情報など街あるきならではの楽しみかたを中心に掲載。

Popular

News

Advertising

広告掲載のご案内

お客様の持ち味や本質を「正しく伝える」ための、取材と編纂を軸とした広告制作。また、ウエブ記事掲載やソーシャルネットワーキングサービス配信、動画制作・配信などを、誌面広告とともに連動するコンテンツ制作も手がけております。

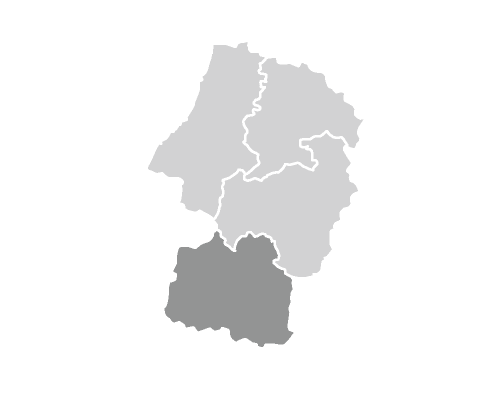

庄内地方

庄内地方 最上地方

最上地方 村山地方

村山地方 置賜地方

置賜地方